SPECIAL CONTENTS

- サイエンス教室

就職後も生きるベネッセサイエンス教室の講師としての経験。理系大学院に進んだOB講師へのインタビュー【後編】

小学生のころ、ベネッセサイエンス教室(以下、サイエンス教室)の上大岡教室に通い、大学生になってからは講師として勤務していたお二人へのインタビューの後編です。講師として心掛けてきたことや、今後について伺いました。

>>>最初から読む>>>アイデンティティと自信につながる、ベネッセサイエンス教室で学んだこと。理系大学院に進んだOB講師へのインタビュー【前編】

困っている人を見抜く力が身についた

ーー 小学生のときに通っていたサイエンス教室で、講師として働くようになったきっかけについても伺いたいと思います。なにかこれというものはありますか?

澤口:私が生徒として通っていたころから、講師の先生のなかに大学生もいるというのは知っていました。私の母は人懐っこいタイプなので、いろんな講師に話かけて「どんなことをしているの?」って聞いていたみたいですね。それで、サイエンス教室を卒業したあとも「アルバイトするならあそこがいいんじゃない?」と言っていて。実際、自分も大学生になってアルバイトをするかってなったとき、自分が通っていたときの講師の方たちが楽しそうだったのを思い出してここに決めました。

吉村:僕の場合、高校3年生のときに弟が通っていたんですよ。7歳違いなので。弟を迎えに来たときに講師と話したことがあって、「あ、OBなの?じゃあうちで働かない?」って声をかけられて、大学1年の5月くらいに電話しました。まだ大学1年生ではありましたけど、自分の知識を生かしたいと思ったんですよね。

ほかのバイトはしたことがないのでわかりませんけど、話のタネが尽きないくらい面白いバイトで。人間関係に恵まれたのもあるし、子どもに教える技術的なところも学べるし。何より、理科をもう1回楽しく学びなおせるっていうのがいいと思っています。面白さもありつつ、人とはちょっと違うバイトという感じ。生徒さんたちにいろいろ伝えられるのも楽しいです。

ーー 講師をしていくうちに身についたスキルはありますか?

澤口:TA(Teaching Assistant)といって、大学の中で学部生の実験の手伝いをする機会があるんですね。そのとき、ここで生徒さんたちを見ていたので、もちろん年齢は違いますが、困っている人がわかるようになったんです(笑)。 「あ、この人、今たぶん止まっているな」というのをぱっと見つけてサポートしに行く力というのは、確実にここで働いて身についたと思っています。

吉村:自分たちは、サイエンス教室で授業全体を進めるメイン講師もやっていたので、ほかのTAさんよりも面倒見がよかったのではないかと。そこは自負しています、はい。

ーー 学部生の方の実験をサポートするんですね?

澤口:はい。ある程度答えが決まっているような実験なんですが、学部生が数十人から百人近くいたりすると大学の講師だけでは難しいので、手伝いとして院生がサポートするんです。ちょうどサイエンス教室の大学生バージョンという感じで。

TAの研修ももちろんあるんですが、だいたい、みんなしどろもどろになりながらサポートするんですね。でも、私の場合は結構自由に動けるというか、ほかの人よりTAとして働きやすかったというのは確かにあります。その人の進行度と、その人が今何で困っているかを見極めてサポートするのと、どういう声掛けのワードチョイスをするかというのは、この数年サイエンス教室で培われたものだと感じています。

吉村:僕の場合は、大人の方に対してTAをやったことがあるんです。県の職員の方たちが、資格を取るための講義を受けにうちの大学に来ることがあって、その実験でもTAをやりました。

ーー 県の職員というと、公務員の方ですか?

吉村:そうですね。水産課とか水産試験場などに関係している方たちで。もう現場でずっとバリバリやってきて「こんなの知ってるよ」という方もいれば、今回初めという方もいて。いろんな段階の方をサポートするのに、サイエンス教室の講師としての経験が役立っていると思います。

もちろん、子どもと接するのとは違う面もありますが、「次にこういうステップをやるので、こういう風にしたいです」「ここに気をつけてください」っていう、そのあたりは子どもに対してずっとやってきたので大人に対してもできるなって。相手が子どもでも大人でも、実験を教える際の根本的な部分は変わらないと思っていて、どうしたら1回で伝わるかというのを常に意識しています。そういう面では、サイエンス教室での経験がすごく役に立っていると思います。

危険な実験への対処法は子どもの学年によって変わる

ーー 講師として生徒さんと接するとき、どんなことに気をつけていたかおしえてもらえますか?

澤口:私は高学年を担当することが多かったので・・・。そうですね、 小学生の子どもたちにも自分なりの考えがあるわけです。だから、彼らが発表したときには、万が一、質問に対して全然違うことを言ったとしても、「こういう思考回路で、こういうことを考えてくれたんだ」というのをくみ取って、必ずホワイトボードに書くようにしていました。わざわざ手をあげて先生に言ったことが、授業に反映されなかったら悲しいと思うんですよ。そういうことがないように、せっかく手をあげてくれたのであれば、多少違ったことがあっても書いて残すようにしていました。 「自分はこの2時間*、ここに参加しているぞ」と感じてもらいたくて。

吉村:僕がずっと思っているのは、子どもに「教えない」ということ。これは先輩たちに教えてもらったことでもあります。やっぱり塾とは違うんで、こっちが知っていることを全部ばーっとしゃべるのでは生徒さんたちは面白くないと思うんです。

僕はホントに、鳥も魚もめちゃくちゃ好きで。鳥は何百種類いるとか、魚は何千種類いる、そのうちこれだけ見たことある、飼ったことがある、そういうバックグラウンドがあるんですが生徒さんに対して自分から教えたことはほぼありません。

生徒さんたちは生き物好きな子が多いので、「先生、これ知ってる?」って聞いてきます。「知ってる」「知らない」だけだと、それで終わってしまうので、 もっと発展するような質問を返すようにしています。それは意識してやっていますね。

授業のときも、「こうしましょう」というよりも、 「こうしたらどうなると思う?」みたいに投げかけて生徒さんに答えてもらっています。

ーー 生徒さんが危険なことをしようとしたり、どうも授業にのってこなかったりする場合はどうしていますか?

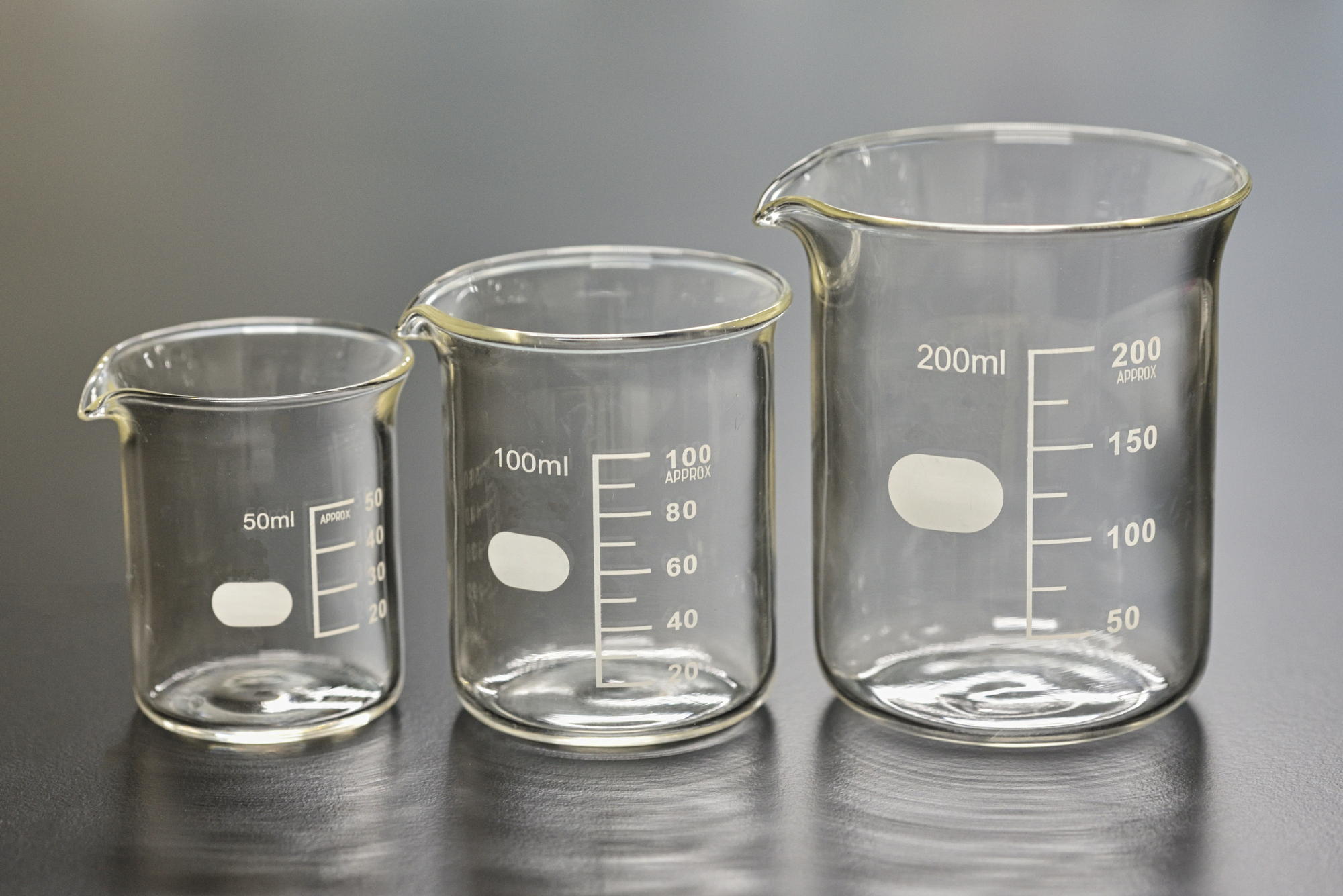

澤口:学年とクラスによりますね。危険なことをしようとするときには、まず意図せずそうなってしまったのか、そうではないのか、分けて考えるようにしていて。その上で、高学年を担当していたこともあり、具体的なリスクを挙げて論理的に話すようにしていました。例えば、6年生の塩酸を扱う授業のとき、3パーセント、5パーセント、10パーセント濃度の塩酸がありまして。そのときは「10パーセントの塩酸なんて、普通は絶対に小学生には扱わせないからね。みんなのことを信頼して出しているからね」って言うわけです。それくらい危険なものだから慎重に扱ってね、絶対にふざけないでねって。それで場がビシッと引き締まることはあります。

ーー 確かに、危険なものを扱わせるときは、大人側も緊張しますね。

澤口:あと、5年生の水溶液を分類する授業でも、塩酸や水酸化ナトリウムなどの危険な薬品を使うんですが、「みんなのこれまでの能力を信じて、今日これを出しているからね」みたいなことを言っています。そうすると、生徒さんたちも責任感を持って、気を引き締めて真剣に実験してくれます。危険なものを扱うときはそう言って出しています。

吉村:僕は澤口さんと違って、自分自身があんまりビシッと言えないタイプなんですよね(笑)。

とはいえ、安全に実験してもらうために、危険なものを使うときは生徒さんに自分で答えさせるようにしています。低学年を担当することが多いので。

例えば、ビーカーに入った液体をかくはん棒で混ぜるときなどに、わざとビーカーに手を沿えないでやってみせたりする。すると、ビーカーが倒れそうになるじゃないですか?で、「このやり方でいいかな?」って聞く。そうするとだいたい「ダメ!」って答えてくれますね。

「こうしたらダメだからね」ってこちらから言ったことはすぐに耳から抜けちゃうんですけど、自分の口から言ったことは覚えているので、1回声に出させるというのは大切だと思っています。危ないことをする子に対しても、基本的にはまず1回止めて「それでいい?」って聞いたりと工夫しています。

*小学生コースの授業時間は120分。年中コースは60分、年長コースは90分。

サイエンス教室で学んだことはこの先も生きていく

ーー お二人はこの春で、サイエンス教室の講師を卒業されますね。澤口さんは民間企業へ就職、吉村さんは博士課程へ進まれます。また進路の岐路に立っているわけですが、その選択をするにあたってサイエンス教室で経験したことは影響していると思いますか?

吉村:サイエンス教室での経験が今まさに生きていると思うことがありまして。研究をやっていく中で、研究費の申請書を書くことがすごく多いんですよね。科学研究費補助金(科研費)のような研究を行うのに必要な補助金は、主に申請書を提出して獲得していまして。

で、論文は専門家が専門家に投げるものですが、申請書はそうではないので。 全然違う分野の人が読んでもわかるように、相手の理解度に合わせた書き方をする能力は、サイエンス教室で生徒さんやおうちの方にもわかりやすく伝える経験から身についたと思います。オープンキャンパスなんかで来てくれた一般の人に研究の話をするときにも、研究者として一方的に話すのでは面白さが伝わらないですしね。そういう面では、今にすごく生きているし、これからも生かせると思います。

また、この先大学に残るという選択肢を取れば、研究者かつ教育者ですよね。研究だけできれば大学の先生が務まるわけじゃないですから、そこは自分のアドバンテージだと思っています。

ーー 澤口さんはいかがですか?

澤口:まず、生徒として通っていたときの話をすると。私はもともと生き物が好きだから生き物のことはいろいろと考えるんですが、化学や物理のことはあんまり考えてなかったんですよね、サイエンス教室に通うまでは。でも、ここに来るようになって「これってなんでだと思う?」「どうしてだと思う?」という、自分では今まで考えていなかったことを、ひとまず自分で考え、ほかの人と意見交換をしてまとめていくという社会人になってからも使える能力のベースがここで培われたかなと感じています。

進路については、講師としての影響が強くて。例えば、無料体験に来てくれたおうちの方とお話しするときに、サイエンス教室のよさをどう話すか、メリットをどう全面に押し出していくかとか。また、自分が言いたいことがうまく伝わらなかったときにどう対応するかというのは、ここで働かないとそう簡単には身につかなかったと感じています。

あと、おうちの方とのコミュニケーションですね。高学年まで時間を重ねてコミュニケーションをとっていると、おうちの方から「うちの子は実はこういうところがあって」とか「こうなんですが、大丈夫ですか」というお話を聞くことがあるんですよ。おうちの方が心配されていることを聞いて、授業のあと「今日はこうでしたよ」とお伝えして安心していただく。そういうスキルはここで得たものだと思います。

理科が好きな子にも創作が好きな子にも来てほしい

ーー 最後に、生徒さんや、講師として一緒に働いていた人たちへのメッセージをお願いします。

吉村:そうですね、生徒さんに対しても、講師に対してもなんですけど。 子どもの特性というか、その子の好きなところをそのまま伸ばそうとしている場所ってあまりないと思うんです。塾でも学校でも、なんかこう直そうとするというか。サイエンス教室は好きなことを好きなだけやらせるというイメージがあって、そういうところって少ないと思います。子どもたちにはとにかくのびのびやってほしいと思いますし、講師の人には、安全管理とか授業の進め方とか守るべきことは守った上で、子どもたちの自由な発想を大切にしてほしいって思いますね。

澤口:そうですね、あと、この教室に来る人は、名前の通りで理科に興味がある人が多いと思うんですが、プログラミングや創作活動が好きな子にもおすすめできると思っています。

4年生のプログラミングでは「お絵描きアプリ」っていうのを作って、「こういう機能があったらいいな」「こんなテーマで作った」とか発表するんです。理科はそうでもなくても、何か作ってみたいっていう子がいたら、ぜひおいでって言いたくなりますね。

ーー 講師をやってみようかと思っている人がいたら、どんなことを伝えたいですか?

吉村:仕事面で言うと、すごくマルチにやっていますよね。安全管理もやり、教育もやり、準備とかそういう科学的な専門的なこともやって。でも、自分にとっても本当にいい経験になると思うし、僕は本当に楽しくやらせてもらっているので、教えるだけじゃない魅力があるよって伝えたいです。

澤口:あと、解剖をして時給が発生する仕事はなかなかないよって言いたい(笑)。

いろいろやることはもちろんありますけど、ほかのアルバイトでは絶対やれないこと、楽しめないことが確実にあると思うし。

あと、生徒さんもそうですけど、おうちの方とも会話する機会が多い仕事なので、さまざま大人への接し方が身につくというか。ほかの接客業とはいい意味で違うので、いろんな経験が積めると思います。

吉村:コミュニケーションが大事だよね。最近、無料体験などに来たおうちの方と話していると、お子さんにコミュニケーションとか、プレゼンテーション、人前で発表する機会を求めている方も多いんですよ。

自分も理系に進んでいく中で思ったのが、いわゆる理系の博士って、しゃべれなくてもその分野にだけ突出していればいいみたいなイメージがあると思うんですが、最近はそうじゃなくなっている気がするんです。さっきも言った通り、ただ研究ができるだけでは研究費の申請書が通らないですし。僕は今、割としゃべれる方ですけど、これは小さいときから人前で発表したり、講師になってからはいろんな大学生や大人と話したり、そうやって人と関わってきたのがあるのかなと思ったりするんです、はい。理科実験とかプログラミングとかもそうなんですけど、生徒さんたちはコミュニケーション能力とかプレゼンテーション能力、あと論理的思考力や非認知能力なんかも、この教室で身につけていると思います。

サイエンス教室の生徒でも、ぱっと手をあげて答える子もいれば、発言するのが苦手な子もいますけど、苦手な子は先生と2人でこそっと準備したり、そういうところからやってます。6年間働いてみて、そういうところもサイエンス教室のいいところだと思います。

ーー 生徒としても講師としても関わってきたからこその視点ですね。今日はお話しいただいてありがとうございました。

>>>最初から読む>>>アイデンティティと自信につながる、ベネッセサイエンス教室で学んだこと。理系大学院に進んだOB講師へのインタビュー【前編】

※吉村さんの「吉」は、正しくは土に口です。表示の都合上「吉」と表記しています。

※カリキュラムや授業の内容は、澤口さん、吉村さんの受講当時、または取材当時のものです。内容等は変更になる場合があります。

PROFILE

澤口ひより(さわぐち ひより)

ベネッセサイエンス教室 上大岡教室の卒業生。大学、大学院修士課程に在籍中は、講師として同教室に勤務。2025年4月に民間企業へ就職。

PROFILE

吉村和真(よしむら かずま)

ベネッセサイエンス教室 上大岡教室の卒業生。大学、大学院修士課程に在籍中は、講師として同教室に勤務。2025年4月に博士課程に進学。

上大岡教室

〒232-0064

神奈川県横浜市南区別所1-3-8

エスケイビル1階

京浜急行本線 上大岡駅 徒歩11分

横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 1番出口徒歩11分